Les réponses à la question « Qui est Juif ? » diffèrent selon les positionnements religieux, politique, historique ou idéologique des institutions qui énoncent leur point de vue. Dans sa pièce, Pour en finir avec la question juive, Jean-Claude Grumberg fait dire à son personnage, harcelé par l’interrogation obsessionnelle de son voisin sur l’identité juive :

« Est juif celui qui ne nie pas qu’il l’est quand il l’est ».

La question peut être transposée sur un plan plus limité : « Qu’est-ce qu’un écrivain juif ? » La réponse est loin d’être évidente.

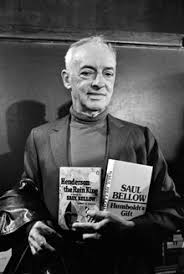

Un écrivain qui n’écrit pas en yiddish comme, par exemples, Bruno Schultz qui écrivait en polonais ; ou encore en allemand, comme Franz Kafka ou Joseph Roth ; en américain, comme Bernard Malamud, Saul Bellow ou Henry Roth … Ces écrivains peuvent-ils être qualifiés d’écrivains juifs ?

Le grand romancier Philippe Roth refusait, quant à lui, d’être défini comme tel ; il revendiquait sa qualité d’écrivain américain, bien que la quasi-totalité de ses romans aborde la condition juive de ses personnages de fiction, ou inspirés par son histoire personnelle.[1]

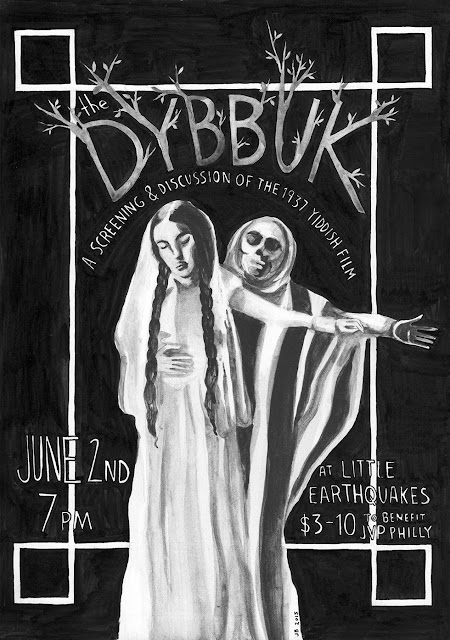

Une autre question, encore plus restreinte, serait de se demander s’il existe un cinéma juif et quels en seraient les éléments caractéristiques ? Convenons, qu’entre les deux Guerres mondiales, le qualificatif “ juif” est équivalent à celui de “yiddish”. Les réponses sont fonction des conditions de production du film, de la langue dans laquelle s’échangent les dialogues, des thématiques du scénario, du public visé …

- Le Dibbouk : un film adapté de la célèbre pièce d’An-ski

Ce paragraphe, ainsi qu'une partie de l'article, doit beaucoup au livre de Samuel Blumenfeld — L'homme qui voulait être

prince — qui a conduit une

enquête très documentée et sensible

sur ce personnage extrordinaire que

fut Michal Waszynski

Les conditions d’émergence et d’existence du cinéma juif

S’il est un film qui demeure exemplaire du cinéma juif, c’est bien Le Dibbouk, film réalisé par Michal Waszynski, dont le tournage débute à la fin de l’année 1937, dans une Pologne gagnée progressivement par un régime dont « l’Armée et l’Église deviennent les piliers de la nation et la question juive l’obsession», avant d’être envahie, deux ans plus tard, par l’Allemagne nazie .

Le terme hébreu de Dibbouk apparaît au XVIIIe siècle

dans les communautés juives d’Europe orientale. Il

désigne l’attachement de l’âme d’un défunt qui ne peut

trouver le repos et qui, devenue

errante, s’empare du corps d’un vivant. Ce terme est lié à la pensée de la Cabale relative à la transmigration

des âmes.

Dans les années trente, un cinéma juif émerge en Pologne, à la suite des conditions historique qui, au début du siècle, « ont fait naître le théâtre yiddish moderne à l’époque où, dans l’Empire des Tsars, la société traditionnelle bat de l’aile ».

La qualité esthétique remarquable du film, l’inscription de son récit dans la culture mystique juive, la distribution et l’équipe de réalisation constituée par des artistes juifs, la source littéraire du scénario — un chef d’œuvre dramatique —, un réalisateur dont le destin romanesque demeurera longtemps une énigme … contribuent à faire de ce film un objet artistique exceptionnel. Il s’agit du film le plus prestigieux du cinéma yiddish qui a su trouver un public, au-delà de la communauté juive, et a obtenu une reconnaissance universelle.

Le film est assez librement adapté de la pièce de

théâtre, Le Dibbouk, entre deux mondes,

écrite en 1919, par un journaliste An-ski (1863-1920), député socialiste révolutionnaire de

l’assemblée russe de 1918.Photo de An-Ski

Après la Révolution d’octobre, il quitte la Russie avec l’arrivée au pouvoir des bolcheviques. Sa pièce est son texte littéraire le plus connu ; il en commence la rédaction en 1914. La première version de la pièce, écrite en russe, sera d’abord présentée par An-Ski à Constantin Stanislavski.

C. Stanislavski

Ce dernier, fondateur du Théâtre d’Art de Moscou promoteur, à la toute fin du XIXe siècle, avec son dramaturge Némirovitch Dantchenko (critique et auteur réputé) est le créateur de la notion moderne de mise en scène au théâtre, et de sa pratique. Son esthétique est naturaliste : la représentation est fondée sur l’imitation de la réalité, sur le travail d’intériorité de l’acteur et la vérité de son jeu, sur sa mémoire sensible, portée par un processus d’improvisation corporelle, de concentration et d’imagination, en relation aux motivations prêtées au personnage.

En russe, en hébreu ou en yiddisch ?

La pièce est représentée, pour la première fois, quelques mois après la mort d’An-Ski dans une ré-écriture en yiddish effectuée par l’auteur. La représentation la plus connue demeure celle de la traduction en hébreu, en 1921, réalisée par le célèbre poète Haïm Bialik, sur les conseils de Stanislavski, pour le metteur en scène Evgueni Vakhtangov. La raison essentielle de ce décalage temporel est due à la langue, le russe, dans laquelle An-Ski avait d’abord écrit son texte. Ce choix a évidemment représenté un obstacle à sa représentation, compte tenu de son inadéquation aux structures de production et de réception théâtrale du théâtre yiddish, dans le premier quart du XXe siècle.

Au sein de la population juive en Pologne et de la zone de résidence en Russie, on priait en hébreu, on parlait et on chantait en yiddish ; au marché, on était en contact avec un sabir biélorusse ou ukrainien. Le problème qui se posait au début du siècle était de savoir quelle serait la langue culturelle de la population juive : l’hébreu ou le yiddish ? Les trois grands écrivains, Mendele Mokher Seforim, Scholem Aleichem et Isaac-Leib Peretz, fondateurs de la littérature yiddish l’envisagent comme une littérature destinée à donner une voix à la communauté juive. Les auteurs qui ont “fait” du yiddish une langue littéraire étaient tous des hébraïsants, aimant l’hébreu. Le yiddish s’impose à eux pour tout ce qui touche au peuple sur le plan de l’émotivité et de la sentimentalité.

De la représentation théâtrale à l‘adaptation cinématographique

Après avoir rejoint Vilna, capitale de la Lituanie (Vilnius) occupée par les troupes allemandes, An-Ski traduit sa pièce en yiddish. Publiée en 1919 elle reçoit un accueil très froid, lorsque An-Ski en fait une lecture à un public d’acteurs et d’écrivains. Il cherchera, sans succès, à la représenter et meurt à l’automne 1920, à 57 ans. La pièce sera mise en scène pour la première fois, quelques mois plus tard, en décembre 1920, par la troupe de théâtre yiddish de Vilna ; elle deviendra célèbre avec cette représentation, donnée aussi bien en Pologne qu’en Europe.

Stanislavski suggère de la faire traduire en hébreu pour qu’elle ait une chance de rencontrer un public et ainsi conjuguer représentation théâtrale et thématique mystique. Il s’adresse à un de ses disciples favoris, Vakhtangov, qui anime un courant de tendance expressionniste, le Troisième Studio du Théâtre d’Art de Moscou. En 1922, celui-ci, de nationalité arménienne, s’empare de la traduction en hébreu, langue qu’il ignore. Il réunit des acteurs juifs qui travaillent avec lui depuis 1917, dans la troupe du Habima. Avec cette représentation, qui obtient un succès considérable, Vakhtangov met en œuvre son propre expressionnisme qu’il définira comme un « réalisme fantastique ». La pièce offre au metteur en scène et à son décorateur, Altman, « des éléments de nature fantastique et de stylisation ».

De fait, on ne peut pas dire que l’écriture de la pièce soit à proprement parler expressionniste, au contraire. Le drame expressionniste, celui de la première génération qui s’écrit entre 1918 et 1922, se présente comme un rejet de l’écriture naturaliste. Son héros n’est pas désigné par un nom, il n’est pas déterminé par une histoire personnelle. Le héros expressionniste est une abstraction, un esprit qui n’est pas conditionné par une psychologie traditionnelle. Ce n’est pas le cas des héros de la pièce.

La trame du récit

Dans la pièce de théâtre, comme dans le récit cinématographique, l’histoire raconte le pacte que deux jeunes hommes, deux amis, Nissan et Sender, ont passé à l’occasion de leur déplacement lors de la fête de Soukot chez le Tzadik miraculeux de Miropol, Azriel, le chef de leur communauté religieuse.

Nissan et Sender jeunes à côté de leur Tzadik (maître)

Si leurs épouses ont la chance de donner naissance, l’une à un fils, l’autre à une fille, ils sont convenus de les marier ensemble. L’épouse de Sender, le riche commerçant, meurt en accouchant d’une fille, Léa. Nissan, lui, meurt noyé, durant son voyage de retour, alors que sa femme a donné naissance à un garçon, Khonnen. Les deux enfants grandissent sans se connaître et aucun n’est au courant du pacte passé par leur père.

Le dénuement de Khonnen le conduit à voyager de Shtetl en Shtetl pour trouver une famille aisée qui lui permette de se consacrer à l’étude du Talmud. Le garçon arrive à Brainitz, un village de l’empire russe entre la Pologne et la Lituanie où le riche Sender lui offre l’hospitalité ; il est séduit par l’intelligence et la piété de ce garçon dont il ne connait rien de la vie ni les raisons de sa pauvreté. Entre temps, Sender a oublié la promesse qu’il avait faite à son ami et se met à la recherche de riches prétendants pour sa fille unique, Léa.

Dès qu’il se voient, Khonnen et Léa sont attirés l’un par l’autre. Lorsque que Khonnen apprend que Léa est destinée par son père à épouser l’héritier d’une riche famille, il se livre à des activités cabalistiques et ésotériques pour tenter d’obtenir l’or qui seul, pense-t-il, parviendra à modifier la volonté du père de celle qu’il aime en silence. Khonnen se trouve dépassé par les pratiques occultes qu’il utilise et tombe foudroyé par les puissances qu’il a sollicitées. Son âme est condamnée à flotter « entre deux mondes ».

Khonnen et son camarade d’étude

Alors que Léa se rend au cimetière pour inviter le défunt Khonnen à la célébration de ses noces, l’âme errante de ce dernier vient s’emparer de son corps. Son père n’a d’autre solution que de s’adresser à son Tsadik, Azriel, pour chasser et excommunier l’esprit entré en possession de sa fille.

Les séances d’exorcisme restent d’abord sans effet puis, à l’issue d’un affrontement avec les forces invisibles, les conjurations du Tsadik finissent par triompher : elles séparent le Dibbouk du corps de Léa qui ne survivra pas à cette amputation psychique.

Le Tzadik avant la séance d’exorcisme

Entre deux mondes

La pièce, comme le film éponyme, dix-sept ans plus tard, réalisent un miracle artistique. An-Ski et Waszynski, par leur engagement esthétique viennent redonner un visage et une vie à ce courant mystique, né au XVIIIe siècle, qu’est le Hassidisme , courant qui maintient tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle des communautés juives dans l’univers fermé du Shtetl.

Ce mouvement populaire passait aux yeux des participants de la Haskala, les “Lumières juives”, comme rétrograde et obscurantiste. Les Maskalim, ces intellectuels et artistes juifs rationalistes quis’approprient les techniques artistiques caractéristiques de la modernité, tentent d’arracher la population juive à ce courant piétiste. Le monde archaïque et mystique se communique aux spectateurs du XXe siècle, par la médiation de l’art. L’écriture théâtrale et la création cinématographique viennent donner un sens à l’expérience humaine. Le récit du film s’apparente à l’univers shakespearien de Roméo et Juliette : les forces de la vie et de l’amour qui rapprochent les êtres les mettent en conflit avec une société figée ; elles s’opposent au poids des traditions : la mort seule peut les réunir.

Entre l’univers clos du Shtetl et l’ouverture du monde ; entre, d’une part, la représentation réaliste et matérielle et, d’autre part, la force symbolique et émotionnelle, le Dibbouk, cette âme errante insatisfaite vient jouer sa partition.

Le passage de la scène à l’écran

Ce qui est à souligner, sur le plan du sens de ces deux œuvres, produites, répétons-le, à dix-sept ans de distance, est à la fois leur profonde affinité et leur différence. Et cette dernière, va bien au-delà des effets différenciés des deux médias — la scène et l’écran — sur le spectateur.

Le contexte culturel et historique

En 1922, l’enjeu esthétique était pour Vakhtangov, le metteur en scène de l’Habima, de trouver la distance entre une restitution du contexte culturel et historique du récit et son inscription dans un registre intemporel et magique. La force mystérieuse qui s’empare de Léa est celle du refus ; Vakhtangov est à la recherche de la dimension universelle du texte. Dans le décor, dans les costumes et dans le jeu, « le réalisme stanislavskien se mêle à la tendance expressionniste allemande, celle de la révélation de l’Inconscient qui résonne avec les forces de la Cabale. »[1]

Le film de Waszynski est lui aussi un chef d’œuvre., La merveilleuse adaptation de l’œuvre écrite d’An-Ski, en conserve tout le sens profond. L’écriture cinématographique et sa réalisation — la distribution des acteurs, leur jeu, le décor… participent, à la fin des années trente, à une modernité esthétique. En particulier, la musique et la chorégraphie, n’ont pas seulement une fonction d’accompagnement des séquences du récit cinématographique, elles jouent un rôle essentiel dans la résonance émotive, au-delà du public particulier visé, en premier lieu, par le film.

Ainsi, la cérémonie du mariage de Léa avec celui que son père a choisi donne lieu à une séquence chantée et dansée qui est devenue une séquence d’anthologie.

Henech Kon , le compositeur de la musique du film.

Henech Kon est surtout connu aujourd’hui en tant que compositeur de la musique du film Le Dibbouk. Né en Pologne et éduqué à Berlin, il s’installe à Varsovie où il travaille avec les grands écrivains de son temps et écrit la musique de leurs pièces de théâtre et de leurs représentations. Il a été considéré dans les années vingt comme « le musicien juif par excellence ».

Il a écrit la partition de la célèbre pièce de Peretz, « La nuit dans le vieux marché ». Ce dernier aurait été tellement impressionné qu’il aurait dit à Kon :« Si tu ne le fais pas [créer de la musique pour mon œuvre], personne ne le fera ».

Dans les années vingt, il a été associé à la fondation par l’écrivain Borderzon de Khad Gadyo, le premier théâtre de marionnettes yiddish, dans lequel Kon a joué un rôle musical important.

Je distinguerai deux plans pour signaler l’originalité du film dans sa conception et ses effets. Le premier concerne la trame narrative, la fable. L’enchaînement des séquences du film est très différent de celui de l’œuvre écrite et le temps de l’action dramatique ne se situe pas au même moment du phénomène social et religieux qu’est le Hassidisme.

Dans le texte écrit, l’histoire se déroule à une période imprécise, celle d’une pensée, en plein développement, dans le courant du XVIIIe, et d’une pratique mystique qui est à la recherche d’un contact direct avec le divin.

Le film, dans une image fugitive, indique par une inscription sur une tombe la date à laquelle se déroule le récit : 1836. C’est-à-dire une date où ce courant mystique est devenu un mouvement archaïque, figé autour de l’autorité des Rabbis, organisant autour d’eux une cour respectueuse de leur autorité et vivant hors du temps social. Le film situe le récit au temps du déclin du Hassidisme.

La trame narrative

Le film organise l’enchaînement des séquences de manière très différente de celle de la succession des scènes de la représentation. Le texte de An-ski présente un premier acte qui se déroule à l’intérieur d’une vielle synagogue où des élèves de la yéchiva, l’école talmudique, écrasés de fatigue, et où des fidèles psalmodient tout en poursuivant une conversation sur les mérites respectifs des rabbis hassidiques dont ils vantent la sagesse et la richesse. Un jeune homme, Khonnen, perdu dans ses pensées les écoutent, tout en poursuivant un dialogue avec son camarade d’étude sur les mérites de la Cabale « qui ravit l’âme et l’emporte au palais céleste » en opposition avec le Talmud qui « ressemble à un monde sans ciel et enchaîne l’homme à la terre ». Alors que le film suit, dans une première partie, le pacte passé entre Sender et Nissan et leur destin respectif.

La fonction dramaturgique du messager

Le second élément est un déplacement du sens engendré par le personnage du messager qui joue un rôle secondaire dans la pièce et auquel le film de Waszynski accorde une fonction centrale. Dans la pièce, le messager est un personnage qui exerce plus une fonction de témoin de l’action qu’une fonction active. Comme il le déclare au premier acte, à ses interlocuteurs de la synagogue, qui veulent le retenir pour la nuit, avant qu’il ne reprenne sa route :

C’est mon métier. Je porte des messages ou des objets rares que de gros propriétaires s’envoient les uns les autres. Il faut que je me hâte, mon temps ne m’appartient pas.

Le messager entre Léa et Khonnen

Dans le film, au contraire, il est présent tout au long du récit comme si la logique du temps narratif ne le concernait pas. Il apparait et disparait mystérieusement et se retrouve présent à chaque événement significatif. Il prétend qu’il est chargé d’une mission, sans préciser qui l’envoie et pourquoi. Il apporte à la fois une unité narrative et un mystère au récit. Dans le film, le personnage du messager peut être considéré comme une métaphore d’un ange.[1] Dans la Bible, les anges sont des envoyés de Dieu ; leurs messages, une fois transmis, ils disparaissent. Le jeu hiératique du comédien qui incarne le messager est dépouillé de sentimentalité et d’émotion ; il semble venir d’ailleurs, d’un autre monde. Sans être commentateur ou interprète des événements dramatiques du récit, c’est lui qui explique à Léa :

« les âmes reviennent dans ce monde mais ce ne sont pas des esprits désincarnés. »

Le messager parsème ses propos, selon les dires d’un membre de la communauté « d’allusions obscures qu’on ne peut pas comprendre… » C’est aussi un personnage qui, dès le début du récit, met en garde Sender et Nissan qui cherchent à confier à leur maître spirituel le pacte qu’ils ont conclu :

—L’homme ne décide de rien. On ne doit pas donner sa parole pour des choses qui ne sont pas arrivées ; Il faut éviter de faire des projets d’avenir.

[1] En hébreu l’ange est désigné par le terme de Malakh, qui signifie « messager ».

Sender et Nissan auraient dû connaître ce que asvait Walter Benjamin qui n’était pas

talmudiste et qui écrivait dans son dernier texte, « Sur le concept d’histoire » :« On sait qu’il était interdit aux juifs de sonder l’avenir. La Tora et les prières, en revanche, enseignaient la commémoration. Celle-ci, pour eux, privait l’avenir des sortilèges auxquels succombent ceux qui cherchent à s’instruire auprès des devins ».

Jean Caune (Kohn), professeur émérite d’université (esthétique et sciences de l’art ; sciences de la communication).

[1] Béatrice Picon-Vallin, Le Théâtre juif soviétique pendant les Années vingt, La cité-L’’Âge d’homme, 1973, p. 120.

[1] B. Picon-Vallin ; op. cit., p. 121.

[2] Idem.

[1] Cf. Article de Jean Caune, « Notre vie dans l’art », dans le blog, affinité élective, jeancaune.fr

[1] Cf. P. Roth, Parlons travail, p. 29.